Evento – 13 Dicembre 2024

Le operatrici del Centro Antiviolenza Pandora il 13 Dicembre hanno partecipato al 3º focus di Supervisione Regionale:

“Donne con patologie psichiatriche vittime di violenza in codice rosso”

a cura dell’APS G.I.R.A.F.F.A. e il Cav Comunale della Città di Bari presso la Casa delle Donne del Mediterraneo, Bari.

L’attività di supervisione è stat affidata alla Dott.a Maria Ruccia e alla Dott.a Mariella Genchi, rispettivamente Psichiatra e Psicologa specializzate in violenza di genere.

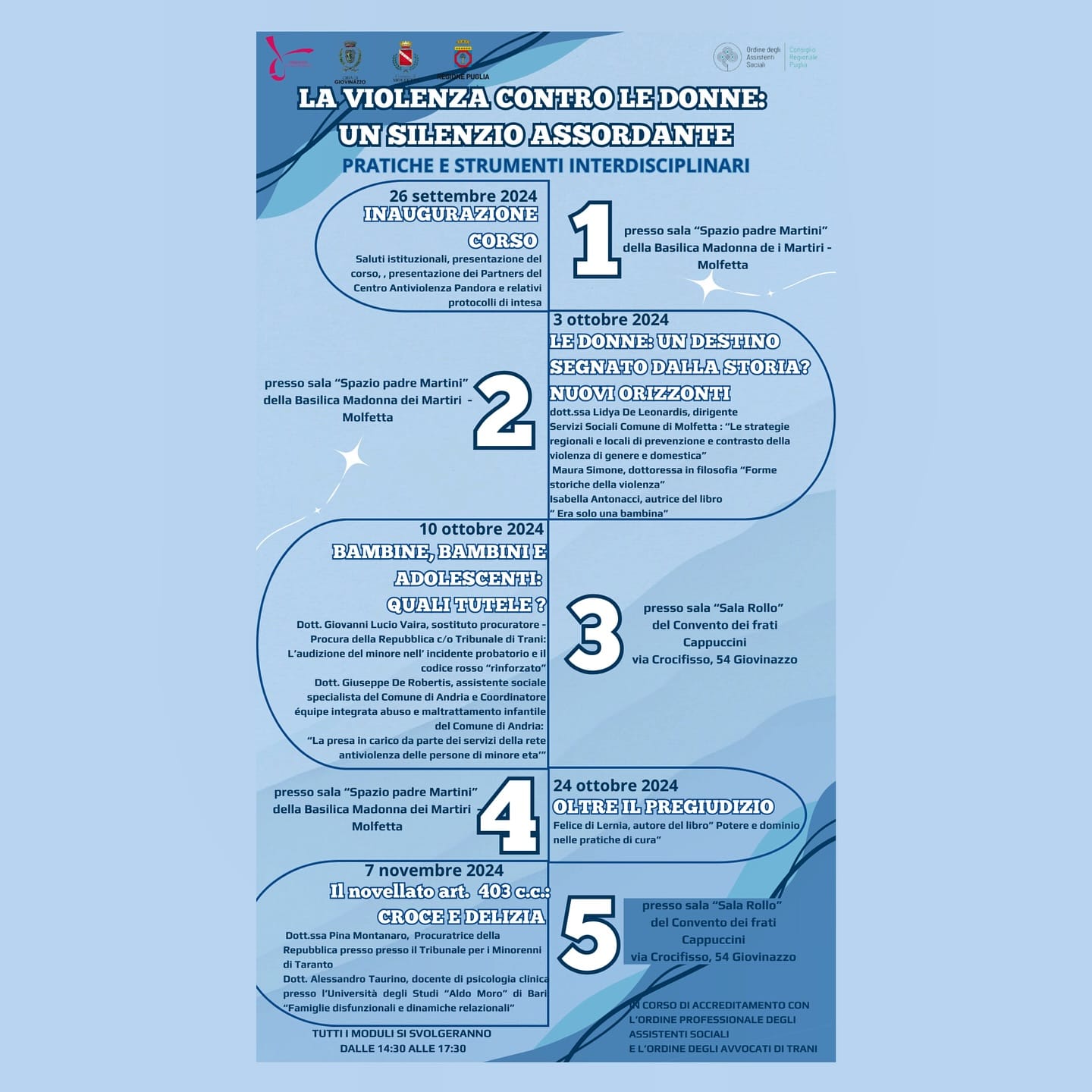

Approfondimenti – 26 settembre – 7 novembre 2024

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

UN SILENZIO ASSORDANTE – PRATICHE E STRUMENTI INTERDISCIPLINARI

Approfondimenti – 2 marzo – 25 maggio 2024

SUPERVISIONE CAV – BARI

Evento – 13 marzo 2024

VIOLENZA ECONOMICA:

ASSUMERE CONSAPEVOLEZZA “CONTO SU DI ME”

SALA CONSILIARE – GIOVINAZZO

Violenza Economica: assumere consapevolezza – “CONTO SU DI ME“

Attività di sensibilizzazione – 2 – 11 settembre 2022

“VOLTI”

Laboratorio di scrittura autobiografica

L’Associazione Malalingua ETS, in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Pandora, nell’ambito del progetto Trame Contemporanee sostenuto dal Ministero della Cultura Direzione generale Spettacolo per il triennio 2022-24,

PRESENTA:

il laboratorio di scrittura autobiografica condotto da Felice di Lernia, “Volti”.

“Raccontarsi è un bisogno fondamentale. Bisogna raccontarsi per esistere. La nostra identità è soprattutto una identità narrativa: noi siamo il racconto di noi, il racconto di noi che è stato fatto da altri e il racconto di noi che facciamo noi. E che rifacciamo continuamente, tutte le volte che ne abbiamo la possibilità. Scrivere è fare un movimento: un movimento verso di sé o un movimento avverso di sé. Scrivere di sé può essere entrambe le cose: si può scrivere per guardare e dire da vicino, si può scrivere per guardare e dire da lontano. Scrivere di sé è come usare il microscopio, per rendere visibile ciò che è troppo, troppo piccolo. Per umanizzare l’infinitesimo. Scrivere di sé è come usare il macroscopio, per rendere visibile ciò che è troppo, troppo grande. Per comprendere la complessità. Scrivere di sé è cercare il piccolo nel grande e il grande nel piccolo”.

Il laboratorio di scrittura autobiografica del progetto TRAME CONTEMPORANEE – VOLTI offre a questa possibilità uno spazio, seppur breve, magari iniziale, attraverso un percorso di 12 ore:

– centrato sulla scrittura e sulla narrazione di sé

– dedicato a chi sente il bisogno di ritagliare uno spazio-tempo per sé, di riconnettere le trame della propria esistenza, di ripercorrere e ricostruire la propria peculiare unicità intersecandola con tutto ciò che è stato possibile essere e vuole iniziare a mettere in atto questo bisogno

– in un gruppo nel quale si partecipa secondo la propria sensibilità ma nel totale rispetto della sensibilità altrui: riservatezza e assenza di giudizio sono le condizioni e le regole di base di questa esperienza

– che si sviluppa in cerchio: il setting circolare moltiplica l’efficacia del racconto di sé, il gruppo riverbera e interseca le storie e consente di scoprire che la storia degli altri ci appartiene e la nostra storia appartiene agli altri.

Ogni partecipante potrà iscriversi ad uno dei due week end calendarizzati nelle seguenti date:

2 settembre ore 16:00-20:00

3 settembre ore 16:00-20:00

4 settembre ore 9:00-13:00

Oppure

9 settembre ore 16:00-20:00

10 settembre ore 9:00 – 13:00

11 settembre ore 9:00-13:00

Saranno previsti 2 gruppi da 12 partecipanti ciascuno.

E’ possibile prenotare il proprio posto ENTRO IL 18 AGOSTO scrivendo alla mail: infocavpandora@gmail.com

Sarà data priorità ai partecipanti secondo l’ordine di arrivo delle adesioni!

La partecipazione è a titolo gratuito.

Chi vorrà potrà prendere parte ad un secondo week end di approfondimento previsto in data 16-17-18 settembre.

Le attività si terranno presso la Sala Polivalente della Cittadella degli Artisti di Molfetta.

Incontri di auto-mutuo-aiuto: “A suon di passi”

Il Centro Antiviolenza Pandora

“A suon di passi, lungo la strada del benessere”.Incontri di gruppo volti alla conquista del benessere psicofisico.

Camminare aiuta la concentrazione, liberandosi dalle tensioni.

“OGNI COSA HA LA SUA BELLEZZA, MA NON TUTTI LA VEDONO.

(Confucio)

Seminari formativi “Quando tutte le donne del mondo”. Il femminismo: storia, teorie e pratiche

Il Centro Antiviolenza Pandora, quale ente gestore del Cav del Comune di Molfetta “Anna Maria Bufi”, e quale centro antiviolenza di Ambito territoriale Molfetta- Giovinazzo, intende svolgere un ciclo di seminari formativi sul femminismo ripercorrendone la storia, le teorie e le applicazioni pratiche.

L’importanza di proporre un ciclo di seminari sul femminismo è data dalla necessità di ripercorrere il cammino intrapreso dalle donne durante l’emancipazione per favorire un ripensamento critico dei punti essenziali del movimento femminista

Il corso si pone quale obiettivo di fornire una mappa concettuale di quelle che sono state le battaglie prioritarie portate avanti dalle femministe dalle sue origini ad oggi.

Il ciclo di seminari sarà curato dalla dott.ssa Maura Simone, phd in scienze delle relazioni umane ed educazione alla politica presso il FOR.PSI.COM dell’Università degli Studi di Bari.

Seguiranno momenti di confronto, simulazioni e attività che stimolano la riflessione sui temi trattati.

Vai all'articolo

Corso di Formazione per operatrici per l’ascolto e l’accoglienza nei Centri Antiviolenza

Il Centro Antiviolenza Pandora, quale ente gestore del Cav del Comune di Molfetta “Anna Maria Bufi”, e quale centro antiviolenza inserito nel Registro Regionale dei Centri Antiviolenza, intende svolgere un corso di formazione che propone un percorso di consapevolezza condivisa sui meccanismi strutturali e culturali che sottendono la violenza maschile sulle donne.

Riconoscendo l’importanza dell’adozione di un linguaggio comune tra tutti i servizi che si occupano di violenza contro le donne, di accoglienza a vari livelli, il corso si pone quale obiettivo la creazione di una rete contro la violenza alle donne a livello locale fra operatrici e operatori dei diversi servizi territoriali che intendano approfondire contenuti e metodi, oltre che confrontarsi con altre esperienze, quale strumento di programmazione territoriale. Per lavoro di rete si intende un’attività multi agenzie (pubbliche e private) che struttura in un dato territorio un’azione sinergica e condivisa in tema di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.

Il corso intende favorire l’approfondimento delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche dei professionisti della rete territoriale antiviolenza, nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. Si mira in particolare ad esplorare le dimensioni metodologiche operative: della diffusione della cultura nel rispetto della donna; delle azioni di ascolto e accompagnamento delle donne vittime di violenza; del supporto a minorenni vittime di violenza assistita; del trattamento degli autori di violenza.

L’attenzione è volta ad offrire ai partecipanti indicazioni e strumenti professionali per compiere in modo adeguato la propria attività, in interazione con gli altri soggetti professionali e istituzionali competenti in materia.

Vai all'articoloLa passione

La passione

Quando penso al termine passione, penso al forte potere evocativo che elicita.

Penso subito ad una immagine, alla scultura del Bernini: ” Il ratto di Proserpina”.

Penso, più nello specifico, ad un dettaglio, alle mani di Zeus che affondano la carne della donna.

Al di là della bravura dell’autore e di quello che fosse il suo intento comunicativo, per me, quella mano e la potenza ed il desiderio che veicola, esprimono appieno il concetto di passione:

una spinta, un moto interiore che travalica le mura della paura e del ‘non consentito’ e rincorre il desiderio, il bisogno di appartenenza, dedizione, l’appagamento di una esigenza.

Penso allora al mito di ‘Paolo e Francesca’ raccontato da Dante, a quella passione, a quell’amore che non solo in vita, ma anche nei meandri dell’inferno è rimasto vivo, ardente, incurante.

Si, io declino la passione in termini di amore, appartenenza ma ognuno di noi tende a declinarla in modo personale. Che sia la passione amorosa, sessuale, la passione per un’attività, un lavoro, un progetto, un tipo di esperienza, ciò che la sostiene é il desiderio di vedere soddisfatto un proprio bisogno che quella persona, quell’oggetto, quell’esperienza incarna.

Talvolta quel desiderio può però ‘non sentire ragione’.

Remo Bodei in ‘geometria delle passioni’ ha sostenuto che ‘le passioni hanno pur sempre dentro di sé un nucleo di razionalità’ .

In maniera razionale accettiamo i rischi che quella passione comporta e decidiamo di farci attraversare da questo moto interiore.

Ma accettare dei rischi significa comprenderne la portata?

Si dice che grandi passioni possono generare grandi sofferenze e, l’etimologia stessa della parola ci rimanda all’idea di una ‘profonda e tormentosa affilizione’.

Ma forse, delle passioni, d’istinto, ciò che consideriamo meno è il tormento e ciò che vi associamo di più è il brivido, la carica emozionale che trascina e l’idealizzazione della meta.

Eppure, come Galimberti sostiene in ‘le cose dell’amore’ citando Stendhal: “dubbio e incertezza tengono desto il desiderio e viva la scintilla della passione che la certezza, invece, uccide“.

Cosa sarebbe allora la vita senza passione?

Bisogna però mantenere quel nucleo di razionalità vivido e presente.

Accade che il modo più facile per perdere qualcosa è volerlo troppo.

Facciamo fatica ad accettare perdite, insuccessi, rifiuti perché investiamo un carico pesante di aspettative. È così, che quella spinta, quell’onda alta di emozioni rischia di cristallizzarsi, stringersi, cedendo il passo ad una idea ossessiva, o meglio un’idea prevalente: un pensiero fisso, invasivo che tormenta, e non lascia spazio ad altro.

Il bisogno passa in secondo piano rispetto all’ostinato desiderio di raggiungerlo, di ottenerlo.

Vallerand e coll nel 2003 hanno postulato il cosiddetto ‘modello dualistico della passione’ inferendo che ne esistono di due tipologie, capaci di dominarci ed in grado di coinvolgere la nostra identità ed il nostro’ sè’ in modo differente.

La passione armoniosa consiste nella tendenza positiva a vivere ciò che appassiona in modo propositivo, flessibile, non totalizzante il cui presupposto risiede nella facoltà e nella libertà di scelta. Tale intenzione promuove, secondo alcuni studi condotti dallo stesso Vallerand e Verner-Filion nel 2013, uno stato di benessere psicologico e fisico generale capace di influenzare positivamente la nostra attitudine alla vita. Al contrario, la passione ossessiva, genera uno stato di tensione ed irrigidimento. Si finisce per subire la passione e rincorrerla con ostinazione.

Il confine è quindi sottile ed é importante mantenere quella flessibilità e propositività che ci permette di gestire l’incertezza. È importante che qualunque forma assumano i nostri timori ed insicurezze, non vadano ad affievolire quella fiamma, quella passione armoniosa, che, ardendo, ci rinvigorisce e ci fa sentire vivi.

La passione alimenta, non consuma, dà colore non offusca. Ma si può, in nome di una passione, giustificare agiti violenti e vili?

Assolutamente No. Il codice penale afferma nell’art 90 quanto stati emotivi e passionali “non escludono né diminuiscono l’imputabilità”.

Viene sancito sul piano giuridico un concetto che prima ancora di essere considerato un tecnicismo risponde ad un importante principio morale ovvero:

passione, gelosia, amore non possono e non devono in nessun modo giustificare un moto violento, vessatorio o addirittura definitivo come può esserlo un omicidio.

La norma fa riferimento a stati emotivi e passionali che si manifestano in una persona sana di mente, ritenuta idonea a controllare le proprie reazioni e la propria affettività.

Spesso canali mediatici o testate giornalistiche, per scelte stilistiche, logorrea verbale o opinabili prese di posizione, riportano titoli e contenuti che, erroneamente, tendono a fare un uso improprio di termini quali gelosia,desiderio, abbandono, perdita,sentimento, sostenendo nessi associativi pericolosi che mai dovrebbero farci porre interrogativi su quanto una violenza, qualsiasi ne sia il carattere o la portata, possa essere perpetrata in nome di un’amore, di una passione.

Dove c’è amore, passione, desiderio non c’è mai violenza.

Dott.ssa Paola Palmiotti – psicologa Cav Pandora

Remo Bodei: “geometria delle passioni” (2003).editore Feltrinelli

Umberto Galimberti: ” le cose dell’amore” (2013)editore Feltrinelli

Vallerand, R. J., Blanchard, C. M., Mageau, G. A.,Koestner, R., Ratelle, C. F.,. Léonard, M. (2003). Les passions de l’âme: On obsessive and harmonious passion. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 756-767.

La collera

La collera

Il termine collera in ambito criminologico è spesso oggetto di forte ambiguità.

Quando si ascoltano alcuni casi di cronaca nera o ci si appresta a conoscere le modalità con le quali vengono perpetrati alcuni crimini violenti, spesso si parla di collera, scatti d’ira, raptus.

Finiamo quindi per associare la collera ad un mero impeto che si scatena e si esaurisce velocemente, fa perdere transitoriamente la ragione, la lucidità e ci rende capaci di qualsiasi cosa.

In realtà non è così. Bisogna partire dal dato secondo il quale il raptus non esiste ma appartiene alla cosiddetta sfera della fantapsicologia come afferma Umberto Galimberti. Tale dato, solo recentemente è andato affermandosi in ambito psicologico, psichiatrico e criminologico.

Invece è corretto parlare di consuetudine all’aggressività, all`irascibilità, all’attacco, magari ben celata e che non necessariamente è motivata da una psicopatologia sottostante. Modelli di riferimento, cultura, educazione, valori, principi morali e dettami devianti ed introiettati nel corso dell’esistenza, possono arrivare a determinare e alimentare questa consuetudine, abitudine che ad un certo punto ‘esplode’.

“Non è mai un evento che scatena la violenza ma è sempre un percorso che si conclude con la violenza”.

Questo concetto risulta più comprensibile se, ad esempio, lo si inquadra all’interno del fenomeno del femminicidio. Difatti un marito che picchia o vessa abitualmente una moglie, può, un giorno, arrivare a toglierle la vita.

Ricordate il caso italiano di cronaca nera del 2011 relativo all’omicidio di Melania Rea ad opera del marito Salvatore Parolisi?

La donna fu uccisa dal marito, verosimilmente nel corso di un litigio degenerato, colpendola con 29 ferite profonde provocate da punta da taglio.

L’uomo, riconosciuto capace di intendere e volere, in appello è stato condannato a 20 anni di reclusione.

Aldilà delle vicessitudini giudiziarie, è nella storia di vita dell’ uomo, della relazione con la moglie, nel modus operandi efferato e rabbioso adoperato nel delitto, che è possibile cogliere la consuetudine all’aggressività fatta di comportamenti e atteggiamenti indomiti che arrivano poi, ad un certo punto, a sfociare ed esplodere in un atto ‘assoluto’ e ‘definitivo’ come l’omicidio.

Quanto è importante allora individuare ed intervenire su queste consuetudini e sulle credenze che le sottendono per ridurre il rischio di “perdere il controllo”?

Dott.ssa Paola Palmiotti – Psicologa Cav Pandora